الإشكالات المائية في الواحات المغربية وحيثيات حَراك فجيج

(نص المحاضرة التي شارك بها في الندوة التي نظمتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقر مجلس النواب يوم 11 يوليوز 2024 في موضوع “ندرة المياه في المغرب، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”).

مجال الواحات صحراوي أو شبه صحراوي أصلا، ما يعني أنه تراب تحت فضاء مناخي قاحل إن لم يكن مفرط القحولة، والقحولة تفيد العجز المائي المستديم والمترتب عن قلة التساقطات المقترنة بشدة التبخر. ومما يفاقم هذا العجز المائي البنيوي الدائم في المناطق القاحلة، التغايرية المناخية الطبيعية التي ترفع من قوة عدم الانتظام بقدر درجة القحولة. وتبعا لهذه الخاصية، يمكن أن تحضر الأمطار بغزارة استثنائية، كما يمكنها أن تغيب لمدة طويلة بصفة استثنائية كذلك. فهذا يعني أيضا أن حصيلة المقدرات المائية تتأرجح دائما بين الوفرة وبين الندرة دون استئذان ودون إمكانية تنبؤ أو توقع لغير المدى القصير. وانسجاما مع هذا الواقع، يتعين على كل مستعمل للمياه في عالم الواحات أن يدبره بحكمة وأن يستعمله بترشيد، وهذه عينها الدراية المتوارثة لدى الأهالي أبا عن جد، قوامها تجنب الهدر وحسن التوزيع درءا لأزمات الندرة المزمنة والخصاص الحاد.

يعتبر الواقع الهيدرومناخي عاملا محددا في عالم الواحات، مما يحتم التكيف الدائم بالالتزام بما تفرضه الطبيعة لضمان الاستدامة، وقد استوعب الواحيون هذا الواقع بالفطرة، إذ لا يعمدون إلى استصلاح الأراضي سوى بالقدر الذي يتوافق مع المقدرات المائية المتاحة. فتعريف الواحة يعكس هذا الوضع عندما يعتبرها بقعة مخضرة في وسط قاحل أو صحراوي، وقوة الاخضرار واتساع رقعته رهينان بما يتوفر من ماء، سواء تعلق الأمر بواحة طبيعية أم بواحة مستحدثة. وهكذا فكل توسيع لرقعة الاخضرار يبقى رهينا بالاعتماد على مورد جديد أو كم إضافي، وهو أمر صعب المنال في كثير من الحالات. الملاحظ أن ما يشهده مجال الواحات في العقود الأخيرة من توسع يمكن اعتباره اعتداء على ما هو كائن، إذ في غالب الأحوال لا يعتمد على موارد جديدة وعموما لا يستند إلى دراسات التأثير البيئي ومدى وقع الاستحداث وتداعياته على ما هو قائم من استغلال وجبت حمايته، وإنما يعتمد على تحويل أو تقاسم ما هو متاح لذوي الحقوق الأصلية.

مصادر المياه في الواحات المغربية

بما أن الوسط الواحي قاحل، يفترض أن تكون فيه تغذية الموارد المائية من مصادر غير محلية، قريبة أو بعيدة، حيث تكون التساقطات أوفر. فالمجال الجغرافي للواحات المغربية بمعنى الكلمة يقع جنوب سلسلة جبال الأطلس الكبير الذي تنحدر منه المياه الجوفية والسطحية على السواء نحو الجنوب ونحو الشمال. فجبال الأطلس تعتبر بمثابة قلاع للمياه المتدفقة عبر سفوحها نحو أقدامها لتزود الأودية التي تكون غالبا موسمية، كما تزود الفرشات الجوفية وتجدد مخزونها باستمرار. والتساقطات فوق هذه الجبال مطرية وثلجية حسب الفصول وشكل التضاريس ومدى ارتفاعها ونوعية الاضطرابات الجوية ومصادرها ومساراتها، كما تتسم بتغايرية تجسد التقلبات المناخية التي لا تخضع لأي قاعدة تحدد وتيرتها وحدّتها، كما لا تضبط أي ترابط بين مناحيها الحرارية والمطرية. العجيب هو أن الواحات العريقة لا تتأثر كثيرا بهذه التقلبات، إذ إن أهاليها ألفوها على الدوام واستوعبوها في أبعادها المختلفة وتعاملوا معها بإستراتيجيات مختلفة، قوامها حسن تدبير ندرتها كما وفرتها حسب الفصول والمواسم والأماكن. لكن الغريب يبقى هو تجاهل تلك الإستراتيجيات والدرايات من قبل “الواحيين” الجدد، سواء في الواحات المستحدثة أو في التوسعات الجديدة للواحات القديمة. ولهذا التجاهل (الذي هو أحيانا جهل) تبعات سلبية أفرزت إشكالات عويصة لا يستوعبها الكثير من الفاعلين، كما لا يدرك أبعادها الخطيرة كثير من الساسة ومدبري الشأن العام وصناع القرار بالرغم من النداءات والإنذارات المترددة في الكثير من المناسبات والمنابر.

يردد كثير من الناس معلومات متوافرة عن طبيعة المياه في الواحات، ومن بينهم بعض أهل العلم والمعرفة، مفادها أن مياه هذه المناطق الصحراوية تنبثق من مخزونات موروثة عمرها آلاف، بل ملايين السنين، مما يستوجب استيضاحات. إذا كان قدم تلك المياه يفسر فعلا وجودها وتدفقها في مجال يرزح تحت مناخ صحراوي، فبِم يفسر عدم نضوبها بعدُ في غضون آلاف السنين؟ عملية حسابية بسيطة تفند هذا الزعم. فمثلا، لا يتجاوز مجموع صبيب عيون واحة فجيج 200 لتر في الثانية، ما يعني أن حصيلتها السنوية 6,3 مليون متر مكعب، و6,3 مليار متر مكعب في 1000 سنة. وإذا افترضنا أن مصدر هذا المخزون المائي يعود إلى آخر ذروة مناخية وهي الفترة الهولوسينية فسيكون هذا الكم المائي الهائل بما يفوق 30 مليار متر مكعب! والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الفرضية هو، أين يوجد الوعاء الذي له طاقة استيعابية لاختزان كل هذا الكنز؟ والجواب يكمن عمليا في المفهوم الحقيقي لما يسمى الفرشة الموروثة، إذ صفة “الموروث” مبالغ فيها. ففي الواقع لا يمكن لأي فرشة أن تستمر انبثاقاتها ما لم تتزود، ولو بغير انتظام، وهو حال الفرشات التي تعتمد عليها الواحات في صون مكوناتها الحيوية وضمان استدامتها.

فقبل تشييد السدود (سد المنصور الذهبي خاصة)، لم تكن امتطاحات وادي درعة تبلغ المصب إلا بالفائض الذي يترتب عن إشباع الفرشات التي يخترقها في طريقه نحو مصبه في البحر، والحال نفسه ينطبق على كل الوديان الصحراوية وروافدها، وادي المعيدر وزيز وغريس وگير وبوعنان وزوزفانة التي تزود الفرشات وهي في طريقها إلى الصحراء خارج حدود التراب الوطني، في تصريف داخلي حيث تتيه مياهها وتتسرب وتتبخر داخل القارة. وبعد بناء السدود، من البديهي أن تتقلص واردات تلك الفرشات ولا سيما الامتطاحات، لكنها لم تنقطع، لأن هناك مصادر أخرى للتزود وهي الجريان الجوفي من سفوح وأقدام جبال الأطلس، بل إن بعض السدود شيدت أصلا لوظيفة التزويد المنظم للجريان السطحي والجوفي لمقاطع السافلة وفرشاتها لتفادي الفيضانات والضياع ومواجهة الندرة المترتبة عن الجفاف المزمن والفصلي، لضمان انتظام حضور الماء ومنع هدره في البحر أو في الصحراء، ونعْم الوظيفة التي أصبحت الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وظيفة توفير خزانات تعزز المقدرات المائية المتاحة للواحات التقليدية، والمحافظة على دوائرها السقوية على ضفاف الأودية.

بالرغم من وعي السكان والمسؤولين والمدبرين واستيعابهم الجيد لواقع الحال هذا، يلاحظ في العقود الأخيرة بروز اختلالات هنا وهناك، تجعل ندرة الماء ظاهرة في تنام مطرد، ومشاهد معاناة الواحات وجفافها أصبحت أكثر شيوعا. تُرى، أين يكمن الخلل وما هي عوامله؟ هل تغيرت الظروف المناخية؟ وهل تغيرت درايات السكان وتبدلت إستراتيجياتهم؟ أم أن هناك عوامل خارجية دخيلة على المنظومات الواحية؟

القحولة والجفاف

إن مقاربة الظروف المناخية وملابساتها، تمر أولا وقبل كل شيء عبر استيعاب مفهومين أساسيين وهما القحولة والجفاف. يتعذر ضمان الإنتاج الزراعي في المجالات الواحية دون اعتماد الري، بسبب القحولة وليس الجفاف. وفي هذا الصدد وجب توضيح الفرق بين المفهومين، حيث الخلط بينهما شائع، ليس لدى عامة الناس فحسب، وإنما حتى لدى من لا يتوخى التدقيق من أهل العلم والمعرفة، بل حتى من بعض ذوي التخصص. القحولة هي وضع مناخي لمجال ترابي طبيعي سمته الأساسية هي العجز المائي الدائم، والمترتب عن عدم كفاية كمية التساقطات لمواجهة شدة التبخر. وتقاس درجة القحولة بمؤشر حسابي يستخرج من معدلات لفترة زمنية لا تقل عن ثلث قرن، بل أطول فترة ممكنة. أما الجفاف فهو نقص مائي بعده زمني ومعيش عمليا بحيث له بداية ونهاية، ويكون ظرفيا عابرا، حتى ولو دام عدة سنوات (جفاف منطقة الساحل دام حوالي عقد نصف، 1969-1985، والجفاف الذي تدور حوله قصة سيدنا يوسف عليه السلام دام سبع سنين).

إلى جانب جفاف التربة (الجفاف الزراعي) وجفاف المجاري المائية اللذان يعتبران السمة الاعتيادية في الفضاءات المناخية القاحلة، يبرز الجفاف الطقسي (أو الجوي) هو الأهم والأخطر، بل هو مصدر أنواع الجفاف الأخرى عموما، والسبب في تفاقمها. فهذا الجفاف يعرّف بكونه النقص المائي المؤقت خلال فترة زمنية معينة، قوامه انحراف كمية التساقطات عما هو معتاد في تلك الفترة، بنسبة محددة لكنها غير موحدة عالميا، إذ يحددها كل بلد بمعايير تستند إلى خصوصياته الجغرافية والاقتصادية، مما يدعو إلى الاجتهاد في الموضوع. فخطورة هذا العجز تكمن في معاناة الترب المنتِجة والكائنات الحية التي تغذيها وعلى رأسها النباتات التي توجد في قمة السلسلة الغذائية، ولذا فوقعه يختلف من مكان إلى آخر ومن فصل لآخر باختلاف درجات الحرارة التي تتدخل بدورها على مستوى التبخر والنتح لتحدد مدى الخصاص المائي الحاصل أو المحتمل حصوله. ولا بد من التركيز هنا على أن موضوع الجفاف الطقسي لا ينبغي حصره في المجالات الواحية وحدها، وإنما ينبغي معالجته بما يشمل مجالات عالياتها التي تزود الواحات بمقدراتها المائية في مخزوناتها التي تنفق منها باستدامة طوال السنة، بل ثمة من المخزونات ما يستمر في تلبية حاجات بعض الواحات بالرغم من استفحال موجات الجفاف. وعندما ينخفض المخزون الجوفي من المياه يدخل الخصاص المائي ضمن الجفاف الهيدرولوجي الذي يرتبط أيضا بالجريان السطحي وبانبثاقات العيون.

إذا كانت بعض الواحات تعرف خصاصا مائيا فصليا أو ظرفيا عابرا فهذا أمر عادي. لكن الملاحظ حاليا في مجال الواحات هو أن الخصائص المائي لم يعد ظرفيا ومؤقتا كما كان في السابق، ولم يعد بالضرورة مقرونا بتراجع التساقطات، مما يطرح إشكالا يتطلب تشخيصا وافيا، كما يفرض البحث عن أسبابه الحقيقية، بعيدا عن الافتراضات والانطباعات.

يقول المثل: عندما تسقط البقرة تكثر السكاكين. والسكاكين هنا مجاز بطبيعة الحال، كناية عن التشريح الضروري لمعرفة أصل الداء. يبرز في الساحة الآن تياران، أحدهما يعزو ندرة الماء وخصاصه إلى العوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف، بل أبعد من ذلك إلى التغير المناخي، بينما يعزوه التيار الآخر إلى تغير سلوك الإنسان تجاه الموارد المائية المتاحة. فأي السكاكين أمهر في التشريح للكشف عن حقيقة أزمات الماء في الواحات، بتشخيص أعراضها والوقوف على عواملها واستكناه أسبابها؟

واقع التغير المناخي

أصبح موضوع التغيرات المناخية لازمة في كل حديث يتطرق إلى كل ما يتصل بالطقس والمناخ والبيئة والتنمية والسياسة والاقتصاد والمجتمع، وغيرها من الموضوعات. بل أصبح المناخ بتغيراته من أقوى الفاعلين في تلك المجالات، وأضحى موضوعه على كل لسان، وتناسل حوله المختصون والخبراء الحقيقيون منهم والزائفون. حقا، نعيش فترة جفاف حاد في بلادنا منذ حوالي 5 أو 6 سنوات، ونواجه موجات حر شديد من حين لآخر، تعزز منحى احترار طفيف منذ بدء تسجيلات محطات الرصد الجوي على مدى حوالي قرن وأكثر، أو منذ الثورة الصناعية بالتعبير الرائج. أما على مستوى التساقطات، فيفيد فحص العديد من التسجيلات أن لا وجود لمنحى حقيقي واضح، وإنما يتعلق الأمر بتذبذب متردد بلا انتظام وبلا تجانس بين مختلف المحطات، وبلا ترابط مع منحى الحرارة، وهذا يفند المزاعم التي جعلت من الاحترار مرادفا للإقحال والجفاف، وهذا بطبيعة الحال ما يدركه أهل التخصص والاطلاع دون غيرهم. وعلى صعيد آخر، برز زعم متداول مفاده أن الجفاف أصبح ظاهرة بنيوية، وهذا مجانب للصواب، إذ كان الجفاف دائما كذلك، ولا يمكن تفسير حضوره وغيابه لا باحترار ولا بتبريد ولا بتغير مناخي. فسجلّ التاريخ البشري والتاريخ الطبيعي مليء بالأحداث المعبرة في هذا الشأن، كما أن الجفاف يبدأ وينتهي بلا توقع، ما يعني أنه يفلت من أي نمذجة. أما القحولة فلا يختلف واقح حالها، إذ تبقى كل محاولة لإقرار تفاقمها في ظرف عقود مفتقرة للصدقية ومجازفة بلا برهنة، وأي تقلب في مؤشراتها لا يخرج عن سيرورة التغايرية الطبيعية، شأنها شأن الجفاف.

إن الدرايات المحلية لسكان الواحات وإستراتيجياتهم في تدبير الموارد المائية واستعمالها تعايشت دوما مع التغايرية الطبيعية للمناخ وتكيفت بنجاعة مع تطرفها في أي اتجاه، ولم يسبق للخصاص المائي أن بلغ ما بلغه في العقود الأخيرة. فما الذي تغير إذن، حتى أصبح الخصاص في تنام مطرد؟ ثمة عدد من المؤشرات النوعية والكمية، تشير إلى تدخل عوامل من خارج المنظومة الطبيعية مرشحة لتكون مسؤولة عن هذا الخصاص، وبالتالي لن تكون سوى عوامل بشرية برزت مع التحولات السوسيومجالية التي تعرفها الواحات المغربية منذ عقود وقد رافقها الضغط والإجهاد، وللوقوف على وقع هذه التحولات، يتوجب تحليل واقع تدبير المياه قديما وحديثا.

التدبير التقليدي للمياه في الواحات

سبقت الإشارة أعلاه إلى أن واقع الموارد المائية المتاحة هو الذي أفرز الواحات، إذ لا اخضرار تحت القحولة، وخاصة تحت القحولة المفرطة، إلا بحضور الماء بالقدر الكافي والمستمر، ولو بتذبذب. استغل الواحيون المُتاح من مياه العيون والأودية وخبروا كيفية جر المياه الجوفية المعلقة نحو سافلتها عبر فلوج (خطارات) بخلق انبثاقات اصطناعية تعزز العيون الطبيعية بتدفق مقدرات إضافية، وكل ذلك بحفر السواقي وبنائها، ودون إجهاد يذكر.

توجد في الواحات العريقة ثقافة تخزين الماء في الصهاريج حيث تتجمع المياه المتدفقة خلال الليل لتستعمل في النهار تجنبا لأعباء السقي في جنح الظلام. واعتاد الواحيون تنظيم موسم الزراعات المختلفة بحكامة متناهية تتوافق ليس فقط مع التغايرية الفصلية لوفرة المياه، وإنما تحتمل أيضا تغايرية بيسنوية قد ترافقها أحداث متطرفة استثنائية. بل في بعض الواحات، كان المزارعون يعتمدون على مياه لا تنضب حتى تحت موجات الجفاف، لكون مصادر تغذيتها بعيدة وكون استغلالها لا يتعدى ما تجود به انسيابيا، بعيدا عن أي ضخ أو إجهاد أو جشع. وكان تدبير الماء يتم وفق منظور تشاركي جماعي لا مجال فيه للفردانية ولا لحرية التصرف بلا تقنين، وفي احترام والتزام بالحصص، باعتباره ملكا جماعيا مشتركا يتطلب ضمان استدامته الصون والترشيد. وهكذا دأب الواحيون على الاستغلال الأمثل لمورد محدود بحصر المساحات المروية في حدود ما هو متاح ومستديم، والقاعدة هي الزراعة المعيشية المرتكزة على ثلاثية الطوابق، وهي نخيل التمر وتحتها طابق الأشجار المثمرة وتحتها الطابق السطحي الذي تتداخل فيه الحبوب والبقوليات والأعلاف. ولهذه الفلسفة مَرام أبعد من الظاهر، حيث كل المكونات تتناغم في منظومة تكافل تحت منيّخ يُتقاسم في فضائه الظليل والشميس وتُتشارك فيه الرطوبة ويقلص التبخر ويبعد الهدر. وتضاف إلى هذه المزايا وظيفة أخرى تتمثل في إدامة الرطوبة للمكونات الحيوية للتربة وإبعاد شبح التملح عنها، فضلا عن صد الرياح وتعديل الحرارة المفرطة حَرّا وقَرّا.

وتحت هذه المنظومة الثلاثية الطوابق تسقى المشارات بجرعة موحدة تستفيد منها كل المحاصيل في آن واحد. أما الجرعات، فإنها تخضع للتقليص عند شح الماء، وعكس ذلك قد تكثف وتيرة السقي عند الحاجة مع حرارة الصيف لموازنة التبخر الشديد، بموازاة تقلص المساحات المعنية بعد حصاد الحبوب. وبحلول أولى بوادر الصيف يعمد الواحيون عادة إلى السقي الموضعي بجرعات صغيرة باستعمال الغراف، وهذا إجراء يستعمل خاصة لنبتات البقوليات وهي في أولى مراحل نموها مثل الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع والخيار والشمام وما إلى ذلك. وحتى النخيل يفضل قطع السقي عنه خلال شهري الصيف الحارين لتعزيز سيرورة إنضاج التمر وصرف المياه نحو محاصيل الموسم التي تصبح في أمس الحاجة إلى سقي. فعمق جذور النخلة ومخزون الماء في جذعها يؤمّنان لها تحمّل الجفاف عدة شهور متتالية والاستمرارية تحت جفاف متردد. وبهذا التوزيع المحكم والاستعمال الذكي وانتقاء أنسب المحاصيل يتم تجنب الخصاص المائي. فحتى الندرة كانت تدبر بحكمة باللجوء إلى أغرور والشادوف عند الضرورة لإنقاذ ما تعذر سقيه، وهما تقنيتان قديمتان للضخ دون إفراط ودون إلحاق الضرر بالمخزون الجوفي الذي يعتبر إستراتيجيا. وهذه السلوكات تعكس في الواقع مدى استيعاب الواحيين الحقيقيين لطبيعة المناخ الذي يتحكم في المنظومات المائية وإدراك عميق لمعنى تغايريته وتقلباته وتغيراته، فضلا عن إدراكهم لأهمية هذا المورد الحيوي وعملهم على ضمان استدامة حضوره ودوام تدفقه.

فهل تغيرت هذه الثقافة واختفت تلك الدرايات وفشلت الإستراتيجيات، أم ماذا؟ الجواب عن التساؤل يقدمه ما عرفته المجالات الواحية من تحولات حديثة، تفسر استفحال الخصاص المائي وإجهاده.

التحولات الجديدة وتفاقم الإشكالات المائية

تعرف الواحات المغربية تحولات سوسيومجالية كمية ونوعية لافتة منذ أواسط القرن العشرين، لا يمكن أن تمر دون أن تكون لها انعكاسات على عصب الحياة فيها والذي هو الماء. كان مصدر التأثير هو ظهور توسعة لرقعة الاخضرار حول الواحات التقليدية، وكذلك في ظهور واحات جديدة. ففيما يتعلق بتمدد الواحات التقليدية، تتوقف العملية على مدى وفرة مصادر مياه إضافية أو الولوج إلى المصدر التقليدي المتاح بطريقة غير تقليدية وهي الضخ في الفرشة الجوفية أو تعبئة مياه سطحية عبر سدود أو عتبات تحويل لتزويد السواقي من المجاري الدائمة وشبه الدائمة. فالحالة الثانية لا تطرح إشكالا، ما لم يكن للتحويل تأثير سلبي في مدى توفر الماء لذوي الحقوق في السافلة. أما في الحالة الأولى فغالبا ما يكون التأثير في صبيب الانبثاقات سلبيا في حدود قوة التزود المتوفر للفرشة الجوفية. وقد يكون هذا التأثير فوريا في حالة ضعف التزود، بينما يكون مؤجلا أو مزمنا تحت ظروف موجات الجفاف.

أما بالنسبة للواحات الجديدة وهي المستحدثة جزئيا أو كليا فغالبا ما يُنشئها البدو الرحل وهم “كسابة” أو رعاة يفتقرون إلى الدرايات الزراعية كما لا تغمرهم الرغبة في تحمل أعبائها. ثمة حالات معبرة عن واقع يطرح إشكالات تمخضت عن سوء التدبير وسوء التقدير، وتتطلب مراجعة جذرية من أجل احتوائها ومحاصرتها. ففي تودغى في عالية تنغير وحولها بالجنوب الشرقي، يستهلك الماء بسخاء عبر سواق تحويلية من الوادي لدى رحل استقروا لزراعة الأعلاف لمواشيهم في رستاق ضيق، بينما لا يتركون سوى الفائض الهزيل غالبا لمن في سافلتهم برستاق شاسع. ومثال آخر شبيه إلى حد ما يمكن رصده حول عين بني مطهر بالجهة الشرقية، حيث تحولت دائرة سقوية صغيرة إلى حقول لإنتاج الأعلاف وعلى رأسها الفِصة اعتمادا على مياه ارتوازية أنضبها الآن الضخ المفرط في الآبار المتناسلة بإفراط للفوز بكميات أوفر، في تسابق متنام بفعل الربح المحقق. فبغض النظر عن الجفاف المستفحل منذ ست سنوات، تجاوز الإنتاج الحاجات المعيشية المحلية لحد التخمة، ليتم تصديره خارج الدائرة، بل خارج الإقليم ليصبح الماء المجاني المستهلك مصدرا ريعيا للثروة.

تعتبر الحصيلة المائية في الأوساط القاحلة، كما في غيرها، نتيجة للواردات المطرية التي تخصم منها كميات التبخر وما تمتصه النباتات لسد حاجات نموها وبقائها ونتحها. لكن كثيرا من الواحات ترد عليها مياه نابئة وافدة من كتل تضاريسية تستقبل كميات أوفر من التساقطات المطرية والثلجية، لتضيف إلى الحصيلة المائية الواحية المحلية رصيدا وفيرا، كما هو حال واحات سافلة السلسلة الأطلسية. فطالما أن التوسع الحديث لا يسبب عجزا مائيا للواقع التقليدي، يبقى توسعا محمودا. أما إذا ترتب عنه إجهاد وخصاص مائي فذاك عنوان للخطورة، مما يطرح إشكالا ليس تنمويا وبيئيا فحسب، وإنما أخلاقيا وقانونيا كذلك.

تنص القوانين والأعراف المائية على منح الأولوية لما هو قائم وضمان الحفاظ على حقوق الانتفاع لذويها، قبل العمل على استحداث أي استغلال جديد. وتأمل واقع العديد من المبادرات يكشف عكس ما تتوخاه النصوص. فأين الخلل؟ أفي النصوص أم في تطبيقها؟

- إشهار -

إن غالبية المبادرات الاستثمارية في المجالات الواحية فردية، بل فردانية إلى حد بعيد. فقليل من المشاريع تدبر جماعيا أو تنجز لفائدة جماعة من المستفيدين بأبعاد مساحية وكمية محددة بدراسة أو ملف منجز مسبقا. أما المبادرات الفردية فغالبا ما يسودها الارتجال والغموض والعشوائية وتفتقر إلى الدراسة القبلية ولا سيما دراسة التأثير البيئي. وإذا كانت هناك مواصفات تؤطر عمق حفر الآبار الذي لا يعني الشيء الكثير، فإن كمية الضخ تظل غير محددة عمليا، في غياب أي آليات للقياس أو المراقبة. فتحديد عمق البئر في رخصة ليس هو الإجراء الذي سيحفظ الثروة المائية من الهدر ولا هو الضامن لكمية الاستهلاك ولا الناهي عن عدم السعي إلى مزيد من التعميق عند الحاجة، إذ يظل حبرا على ورق، إذ المصادر المطلعة تسجل أن غالبية الآبار غير مرخصة أو تتجاوز المعايير المرخصة. فهذا الوضع يفتح باب التنافس غير “الشريف” وغير المتكافئ بين المستعملين، ليتحول إلى التسابق للافتراس. فهذه هي الطامة الكبرى التي تواجهها الموارد المائية، ليس فقط في الواحات، وإنما في مجموع التراب الوطني حيث وفرة الماء أصبحت تقل عن الطلب.

ظلت المبادرات ردحا من الزمن نوعا من المجازفة أحيانا ونوعا من الجرأة أحيانا أخرى، إلى أن جاء زمن الدعم فتحولت إلى حمّى من التهافت والتسابق لاستغلال موارد مائية بلا حدود، وهذا يتنافى مع ما تشترطه بنود دعم تلك المشاريع من مواصفات تقنية تشير إلى ضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء باعتماد الري الموضعي بالجرعة أو التقطير. فإذا كانت هذه التقنية تروم تقليص كميات الماء المستهلكة، فإن الحجم الكبير للاستغلاليات المستحدثة وأعدادها الهائلة وأماكن إنجازها، كلها عوامل تقوّض بلوغ الهدف المعلن، ناهيك عن تبني إنتاج محاصيل زراعية تستهلك الماء بإفراط. ومن البديهي أن يفرز هذا التوجه الذي يجمع بين الهدر وبين الإجهاد، نتيجة حتمية وهي الندرة والخصاص.

فالماء المستهلك يصبح تحت ضغط كثرة المستعملين المتنافسين فيما بينهم من جهة والمنافسين لذوي الحقوق التقليديين من جهة أخرى. وإذا كانت النتيجة سلبية كميا بتراجع حصص الماء لدى المستفيدين وتراجع صبيب العيون ونضوب بعضها على الأقل، فإنها قد تكون سلبية أيضا على المستوى النوعي، إذ يحتمل كثيرا أن تتمازج المياه العذبة والمياه المالحة بحركيتها التوازنية المترتبة عن الضخ المفرط الذي يخفض سقف المياه الجوفية إلى مستويات قياسية. فالملوحة تتربص بالفرشات الجوفية التي تجاور الملوحة المائية والصخرية على السواء، كما تتربص بالتُّرَب باستعمال المياه المالحة في السقي، إذ بندرة الماء يعمد بعض المزارعين إلى “الاستنجاد” بمياه رديئة الجودة ظنا بالاستفادة منها، في حين هي سم قاتل للقوة الحيوية للأراضي. ودرءا لهذه المعضلة يتم اللجوء حاليا إلى “تحلية” ماء البحر في الساحل وإعذاب ماء القارة في الداخل، بل إلى غسل الأراضي المتملحة بسبب الري الرديء. فالتبخر الشديد جزء من هذه المعادلة الصعبة تحت الفضاءات المناخية القاحلة، ولا تخفف من حدتها سوى الأمطار الوفيرة إن تساقطت.

إذا كان إشكال الملوحة قديما، فإن تفاقمه حديث. وكذلك اضطرابات مستوى سقف المياه الجوفية التي كانت دورية بسبب الجفاف المزمن أو ظرفية بسبب الجفاف الفصلي، فأصبحت مستفحلة بشكل لافت، وهو ما يعني أنها ظاهرة جديدة باحتدادها غير الطبيعي. وفي هذا الصدد يسائل هذا الواقع المزري السياسات العمومية في عدم ضبط الاستثمارات على إيقاع محدودية الموارد المائية ومدى تجددها، كما يسائلها في تنزيل مخطط “المغرب الأخضر” في مناطق لا طاقة لها به. فالاستعمال المكثف للمياه الجوفية لا يجيزه في الواقع سوى درء الهدر بضياعها نحو البحر في المناطق الساحلية أو بضياعها انسيابا نحو الصحراء خارج التراب الوطني في المناطق الحدودية حيث ظهر لها متربص في بعض الأماكن.

هكذا أصبح الضخ المفرط عنوانا للاستثمارات الجديدة في المجالات الواحية، حيث يستفيد من الدعم ومن الإمداد بالكهرباء، بل من الطاقة الشمسية المتاحة بكثرة، ويؤكد آثاره السلبية تعافي العيون باسترجاع صبيبها كلما انقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة (عدة ساعات) أو كلما تلبدت السماء بالغيوم طويلا بالنسبة لمستعملي الطاقة الشمسية. والاستنتاج الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو أن استهلاك الماء يفوق المؤهلات الحقيقية للمنظومة المائية، مما يقوض استدامة ما يسمى التنمية “المستدامة” التي غدت شعارا زائفا في كثير من الحالات، إن لم تكن إيديولوجيا غير معلنة.

وإضافة إلى ذلك، يغيب الاستغلال الأمثل وتُتجاهل الدرايات المحلية العريقة وتُجهل مقاصدها، بالتركيز في السقي على النبتة الرئيسة المستثمر فيها لفائدة السوق وجني الأرباح، على حساب التدبير المحافظ للماء والترب، مما يقوض الأهمية التراثية للمنظومات الواحية بمسخ معالمها. فالمنظومات الواحية تتناغم فيها كل المكونات بوظائف محكمة خبرَها الأهالي بعناية فائقة. فثمة بعض الممارسات غير المحسوبة العواقب، فقد تم تعويض البذور المحلية باعتماد بذور دخيلة بالنسبة للشعير مثلا، مما يطيل دورة النمو والإنتاج بأربعين يوما، وهو ما يعني استهلاك كميات إضافية من الماء، وإضعاف الخصوصيات المحلية، مما يؤثر سلبا في القيمة التراثية للدرايات والمهارات المحلية والتي هي جزء مما ترتكز عليه التصنيفات التي حظيت بها المنظومات الواحية.

حيثيات حٓراك فجيج

انخرط سكان فجيج في حَراك منذ فاتح نونبر 2023 على إثر مقرر المجلس الجماعي بالانضمام إلى مجموعة جماعات جهة الشرق ومن ثم إلى “شركة الشرق للتوزيع” ليعهد إليها بتدبير الماء الشروب إلى جانب تدبير قطاعي الكهرباء والتطهير السائل. استمرار هذا الحراك إلى اليوم يعكس وضعية معقدة لأسباب يتقاطع فيها سوء الفهم وسوء النية حسب رؤى طرفي أو أطراف النزاع، بل ربما يتداخل فيها ما هو شخصي وما هو عمومي أيضا. ولفهم مسوغات هذا الحراك وحيثياته، لابد من سرد محطاته وتحليل السياق الذي أفرزه وأطّر التشبث به.

تتضمن حيثيات الحراك شقين أحدهما يرتبط بالجانب الإجرائي لتنزيل قانون الانضمام إلى الشركة، بينما يرتبط الشق الآخر بموضوع الانضمام في حد ذاته، ما له وما عليه.

عقد المجلس الجماعي لبلدية فجيج دورة عادية يوم 26 أكتوبر 2023 صوت خلالها بالإجماع على رفض الانضمام إلى شركة التوزيع، وهو التصويت الذي بدا أن السلطات الوصية لم تستسغه، إذ عمدت ضمن صلاحياتها إلى طلب عقد دورة استثنائية يوم فاتح نونبر 2023 سينقسم خلالها أعضاء المجلس إلى مجموعتين متعارضتين. أفرز النقاش والتصويت موقفا مغايرا للإجماع بموافقة نصف الأعضاء (معهم الرئيس) على الانضمام إلى شركة التوزيع لتدبير مرفق ماء الشرب. لم تكن هذه الشرارة الأولى لاندلاع الحراك، إذ سبقته إرهاصات عشية عقد الدورة الاستثنائية بوقفة بسيطة، تطورت بعد ذلك إلى حَراك يومي أو شبه يومي واعتصامات ومسيرات متنوعة الأشكال.

يختزل البعض أسباب الحراك في تصويت المجلس، بمن حضر، لصالح الانضمام إلى شركة التوزيع خلال الدورة الاستثنائية بعد رفضه بالإجماع في الدورة العادية، بينما الواقع أعقد مما يبدو. فثمة عددا من الأمور التي حركت المجتمع المدني ضد القرار، وهي برمتها التي أوحت للمجلس الجماعي بالتصويت الأول بالإجماع ضد الانضمام، وإن لم يتم الإفصاح عنها، وهي تستحق التفصيل لتنوير الرأي العام.

يعتبر أهالي قصور فجيج الماء موردا ذا أهمية خاصة في واحتهم التي ما كان لها أن توجد لولا وفرته ودوام تدفقه واستعماله بالمواصفات التي ألفوها. كان ماء الشرب في الأصل جزءا لا يتجزأ من ماء السقي الذي يملكون حق الانتفاع منه بحصص يتقاسمونها بدقة عالية ووظيفية، وهي مسجلة ومحفظة بأسماء المالكين بما ورد في الجريدة الرسمية (1975). برع الأجداد في هندسة المياه بالواحة بتقنيات أهلية عريقة وفريدة قل نظيرها وقد حافظ عليها الأحفاد لتصبح موضوع تصنيفات تراثية عالمية.

إلى حدود أواسط القرن العشرين، كان ماء الشرب يجلب إلى المنازل من العيون والسواقي في أوانٍ خزفية على ظهر النساء قبيل الفجر. وكانت بعض العائلات الميسورة نسبيا تجلب الماء عبر السواقي نحو صهاريج تحت أرضية منزلية مغطاة، وتضع ماءها رهن إشارة الجيران، وكل هذا بدون مقابل، وهكذا كان الناس شركاء في ماء الشرب بكل ما في الكلمة من معنى. وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، بادر المواطنون إلى إنجاز شبكة التزود بماء الشرب بمجهودات أهلية جماعية وتمويل ذاتي من المواطنين، وكان ذلك تخفيفا لأعباء المرأة، بينما استمر الاستعمال التقليدي في السواقي بالنسبة للاستحمام ولتوريد المواشي والدواب وغسل الأواني والألبسة والأفرشة، مما يعني حصر ماء الأنابيب في الشرب وبعض الاستعمالات البسيطة مثل الوضوء عموما، إلا ما ندر من الاستثناءات المحدودة والظرفية غالبا.

مع تطور أسلوب الحياة، أصبح ماء الأنابيب في خدمة الأغراض الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في حجم الاستهلاك، وبالتالي الانتقال التدريجي لضخه من مصادر أبعد فأبعد، درءا للتأثير السلبي في صبيب العيون المنبثقة كلها من فرشة جوفية واحدة تمتد تحت القصور العليا للواحة. وبسبب انخفاض التسعيرة توسع استعمال ماء الشرب ليشمل سقي عدد قليل من أشجار النخيل، لا يتجاوز في المتوسط 8 أشجار في فناء المنازل والأرصفة المحاذية. ظهرت بعد ذلك اختلالات أخرى منها تعطل العدادات، بل وغيابها أحيانا، بالإضافة إلى ظاهرة استخلاص مبالغ جزافية غالبا لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي. واستعمال لفظ “ظاهرة” ترافقه تحفظات، لأن الامر يتعلق بحوالي 1300 عداد جزافي من ضمنها العديد من البنايات الإدارية والمساكن الوظيفية وغيرها، وبينها حوالي 400 حالة أضيفت تحت تدبير المجلس الحالي، حسب مصادر مطلعة. وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد أيضا على عدم صواب ما يروج من معلومات غير دقيقة، وقد تكون مغرضة تؤججها حسابات ضيقة. فالمصادر المطلعة تؤكد أن نسبة الذين يؤدون جزافا أكثر من المستحق تفوق بكثير نسبة الذين يؤدون أقل من المستحق، حيث إن غالبية المحسوبين على الأداء الجزافي مهاجرون متغيبون عن منازلهم داخل القصر القديم أو خارجه ولا يزورونها إلا نادرا.

لما اشتد الصراع في موضوع تفويت خدمة تدبير قطاع ماء الشرب للشركة الجهوية للتوزيع بين مناصر ومناهض، تذرع مساندو قرار التفويت بوجود تلك الاختلالات، بينما اعتبر المعارضون معالجتها في حكم اختصاص المجلس الجماعي ورئيسه، مما لا يستوجب بالضرورة اللجوء إلى تعهيد هذه الخدمة العمومية الى شركة مساهمة.

إذا كان الماء في نظر القانون ملكا عموميا يظل التصرف فيه من اختصاص السلطات العمومية، فإن أهالي فجيج لا يفارقهم الإحساس بأحقيتهم في تدبيره بدل تفويته إلى طرف دخيل، صونا لحقهم في الاستفادة منه قبل غيرهم، وينظرون إلى تفويت تدبيره لغير ممثليهم إنذارا بفقدان التحكم في المورد الحيوي الذي هو سبب وجود الموئل الذي يحتضنهم كما احتضن أجدادهم عبر القرون، كما لا يرون مبررا قويا لاستبدال الطرف المدبر. ولديهم شعور بضرورة استمرار توفير هذا المورد في متناول استطاعتهم وقدرتهم الشرائية، وبما يضمن بقاءهم في بلدتهم وتجنيبها التراجع والاندثار الذي يعني هجرتهم الجماعية كما حدث في واحات أخرى. وفي تقدير الكثيرين، تبدو عملية تفويت تدبير هذا المرفق الحساس مقدمة لخصخصة هذا المورد المحدود ووضعه رهن إشارة “الآخر”، في سياق سياسة ليبرالية تكرس اقتصاد الريع. إن اللجوء إلى تعهيد تدبير الماء لم ينبع من حاجة ذاتية محلية أفرزها الواقع المعيش لواحة فجيج وإنما هو مشروع يراد تنزيله على كل المدن دون مراعاة وجود خصوصيات محلية، وهذا ما يدعو المواطنين إلى التخوف المشروع من رفع تسعيرة الماء، بالرغم من تطمينات يرون أنها قد لا تختلف عن الوعود الفارغة التي قدمت لهم بشأن فقدان جزء من رستاق العرجة وما سبق ذلك من وعود مماثلة بفقدان أراض أخرى مرت بكل نعومة واستكانة تحت السيادة الجزائرية.

تخوف آخر متصل بعملية التفويت، يتعلق بتعذر توفير بديل للماء الضروري لسقي نخيل الأرصفة إذ المواطنون هم من يتولى غرسه ورعايته ويؤدون ثمن الماء المستهلك لسقيه، متحملين كل الأعباء بحكم جنيهم لتمره لصالحهم ما دام السعر في المتناول. فهذه الممارسة تنسجم بكل وضوح مع التوجهات الأممية المتنامية منذ تسعينيات القرن الماضي لرد الاعتبار للفلاحة الحضرية، دعما للتنمية المستديمة والتهيئة الحضرية والأمن الغذائي. فواحة فجيج لم تفقد يوما وظيفتها الأساسية التي أنشأت قاعدتها الاقتصادية منذ نشأتها الضاربة في التاريخ، ألا وهي الفلاحة. وحيث إن الماء يعد مسألة وجودية بالنسبة لاستمرارية الواحة، فالأكيد أن أهالي الواحة أولى من غيرهم لضمان الأمن المائي الضروري لتلك الاستمرارية.

في الواقع، مسمى “الواحة” هو الأنسب، إذ فجيج لا هي قرية ولا هي مدينة. صفة مدينة لا تليق بها وهي تُؤوي أنشطة غالبيتها ليست حضرية وقاعدتها الاقتصادية الحقيقية ليست لا صناعية ولا خدماتية ولا تعدينية، وإنما زراعية تعتمد على الموارد المائية، وبالتالي فأي تقلص لهذا المورد لأي سبب من الأسباب سينعكس سلبا على صيرورتها وتوازناتها. أن يطبق على توزيع الماء واستهلاكه وتوفيره وتسعيرته ما يطبق في المدن، لن يكون سوى إجحافا في حقها وفي حق أهلها ومساسا برصيدها التراثي الذي ينتظر التثمين بحذافيره عبر تنمية ينبغي أن تكون على المقاس ضرورةً. أن يسمو قانون الشركات الجهوية للتوزيع في المجالات الترابية الحضرية فذاك أمر عادي. لكن أمام سموه على المكتسبات الحضارية والقيم الثقافية والتراثية والاعتبارات الوظيفية، لا يسع المرء إلا أن يصاب بالذهول. فهذه الصورة تذكر بصورة أخرى مماثلة طفت على السطح بعد طبخة في الخفاء، ولحسن الحظ أنها لم تعمر طويلا. يتعلق الأمر برغبة طرف أو أطراف ما في ضرب ما اكتسبته واحة فجيج من تصنيفات تراثية (الإسيسكو واليونسكو والفاو وغيرها…) بدعوى أن التصنيف التراثي “يعيق التنمية”، فسعى إلى استدراج المجلس الجماعي ليدرج في جدول أعمال إحدى دوراته نقطة “سحب فجيج من التصنيف”… أثارت هذه الزلة المبرمجة بإصرار وترصد ضجيجا لدى المتتبعين والمراقبين للشأن الفجيجي خاصة والشأن الثقافي عامة. خمدت هذه المحاولة الرعناء سريعا، وبدون خسائر تذكر، ما عدا ما قد يكون طال سمعة الأطراف المتورطة فيها.

نكبات كثيرة حيكت لهذه الواحة العريقة، مع توغل الاستعمار وبعده، يؤسف فيها من استكانة الجهات التي من المفروض أن تدافع عنها وتصون هويتها ومواردها ومقوماتها الاقتصادية وشروط بقائها واستدامة وهجها بدعم مميز لسكانها تحفيزا لهم وهم أحق بذلك لاعتبارات جيوسياسية على الأقل. وقد خُصت فجيج بالتفاتة مولوية بالموازاة مع مبادرة الإنصاف والمصالحة، إذ منح عاهل البلاد مكانة خاصة لواحة فجيج وظهيرها الإقليمي، لتحظى بمشاريع تنموية، وكان خطاب 18 مارس 2003 بارقة أمل كبير، لكن يلاحظ في هذا السياق أن مشاريع تعثرت وأخرى تبخرت… فهل هذا يعني أن جهات معينة كان لها رأي آخر مغاير لإرادة أعلى سلطة في البلاد؟

خلاصات واستنتاجات وتوصيات

بعد أن كانت الأزمات المائية في معظم الواحات المغربية ظرفية وعابرة، بل نادرة، أصبحت في تنام مطرد يتجه نحو الدوام والتفاقم. إن الإشكالات المطروحة على مستوى الخصائص والإجهاد جديدة في مجالات ترابية ذات درايات عريقة، بينما التقلبات المناخية، وعلى رأسها الجفاف ليست جديدة. فالجفاف الحاد المعيش منذ حوالي ست سنوات كاشف ومفاقم لأزمة عميقة مرتبطة أساسا بما استجد في تدبير الماء واستعمالاته. بعد أن كان الماء يخضع لمقاربة تدبيرية جماعية لحصص محددة بدقة كبيرة، أصبح الآن خاضعا لضخ مفرط حر طليق وفي حل من أي مراقبة أو ضبط كمي للاستهلاك، خاصة من كبار المستثمرين غير المقيمين بالواحة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه التضييق على الفلاحين المعيشيين في رخص حفر الآبار غير العميقة. وقد أسهمت برامج الدعم العمومي المختلفة الموجهة لكبار المستثمرين في الإجهاد المائي غير المحسوب العواقب، فضلا عن التصديق عمليا على مجانية هذا المورد الثمين لتلك الفئة، كما تورطت في هذا الوضع المزري اختيارات غيبت البصمة المائية من أي حوسبة، بالتوجه نحو محاصيل زراعية غير محافظة ولا مقتصدة للماء، في وقت يحاسب فيه المواطن البسيط على كل قطرة من استهلاكه. أصبح الماء معرضا للافتراس بلا حسيب ولا رقيب، إذ إن تحديد عمق البئر، بالنسبة لهؤلاء الكبار، لا جدوى منه أمام الفردانية وكثرة المستغلين وقوة الضخ وصعوبة المراقبة والمحاسبة، بل استحالتها. تعتبر التطورات الحديثة على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى المساحات المستصلحة بما لا يتناسب مع الموارد المتاحة، تكريسا للتنافس غير المتكافئ وضربا للقوانين والأعراف التي تنص على أولوية المحافظة على ما هو سابق وقائم، أي الواحة القديمة، بدل تشجيع ما ينافسه ويؤزمه من ضيعات مترامية الاطراف. إن التغاضي عن هذه التحولات السوسيومجالية الدخيلة على ثقافات الواحات وتعليق الاختلالات على مشجب المناخ وتقلباته وتغيراته يطمس الحقيقة الساطعة التي تبرز الدور الواضح لسوء التدبير وتغييب الرؤية الاستشرافية الشمولية والمندمجة والتخلي عن السياسة الاستباقية التي انخرط فيها المغرب مبكرا مع ما اصطلح على تسميته “سياسة السدود”.

الضخ الآلي سيف ذو حدين، إذ يفاقم مشكل ندرة الماء ويهدد بتملحه وبتملح التربة على السواء. وعلى صعيد آخر، تعاني الموارد المائية في المنطقة الحدودية من ضعف التعبئة والتجهيز، مما يتسبب في هدر مياه الامتطاحات التي تنساب خارج حدود المجال الترابي الوطني، بينما يمكن تخزينها في سدود وحجزها خلف عتبات التسريب لتغذية الفرشات الجوفية، مما يقي أيضا من الفيضانات ويخفف من تعرية الضفاف التي تحمل الكثير من المزارع.

حراك فجيج مبادرة شعبية عمرت حاليا ما يقرب من عشرة أشهر، وقيل فيها الكثير لوصم فاعليها وداعميها عبثا، غير أنها حظيت بمساندة ومؤازرة العديد من الفعاليات السياسية والنقابية من الداخل والخارج. بل إن أحد المسؤولين الإداريين الكبار عبر عن تفهمه للحدث الذي استعصى إنهاؤه، مضيفا أن عدم الاستجابة لمطلب التراجع عن تفويت تدبير ماء الشرب للشركة يفرضه التخوف من تقويض هذا المشروع الوطني بنهج سكان جماعات أخرى منحى أهل فجيج، وهذا ما يقع بالفعل في بعض الجماعات آخرها جماعة مولاي يعقوب التي رفض مجلسها بالإجماع تفويت تدبير الماء للشركة الجهوية، وقبلها بأيام جماعة أوطاط أولاد الحاج التي رفضت التفويت بدورها. فجيج واحة لها خصوصيات مميزة يصعب معها تنفيذ ما ينفذ في مدن أخرى دون أن تلحق بها أضرار جسيمة. فاستعمال بعض ماء الشرب لسقي بضع نخلات في فناء أو أرصفة بعض البيوت، لن يضر المقدرات المائية المحلية بالقدر الذي تتضرر به من الافتراس المجاني بالضخ المفرط وغير المراقب في ضيعات كبيرة بمحيط الواحة، كما أن إنجاز شبكة خاصة بأنابيب “السقي الحضري” قد تخفف من المشكل.

تبرز في هذا الصدد فكرة التعامل مع واحة فجيج تعاملا خاص استثنائيا لمؤازرتها في نكباتها المتلاحقة التي تركت فيها وفي نفوس سكانها جروحا غائرة، كما أنها تستحق عناية خاصة لما تمثله من رمزية للوطن برصيدها النضالي الذي برز تاريخيا في صد الغزاة، والتشبث بهويتها المغربية وقد فقدت ظهيرها الترابي التاريخي مع الاستعمار الفرنسي ومع استقلال الجزائر. يعزز هذا المطلب ما تزخر به الواحة من تراث مادي ولا مادي يصنف للإنسانية جمعاء، مما يستدعي رعاية خاصة والتفاتة قوية لجبر الأضرار الجسيمة التي لحقتها جراء أحداث يعرفها الخاص والعام. لكن ثمة توجهات معاكسة تماما لهذا المنحى في منطق غريب، يؤكدها ما تواجهه الواحة حاليا من قضم للمجال المنتج لأهاليها بذريعة هاجس “دواعي أمنية” غير معللة ولا مساندة بقرارات رسمية تستند إلى النصوص القانونية، حيث إن تحديد الارتفاقات الأمنية العسكرية وغيرها يؤطره القانون وليس الارتجال والمزاج. ففي هذه الإجراءات كيل بمكيالين، إذ في شمال الجهة الشرقية لا يفصل بين المزارع المغربية ونظيراتها الجزائرية سوى المعالم الحدودية المشخصة ماديا بسياج أو خندق أوكليهما، بينما في جنوبها يُرغم سكان فجيج على ترك أراضيهم والابتعاد عن الحدود بشريط فاصل عرضه 300 متر، في تجاهل للحق والقانون. وهناك أيضا ما يطول محيط الواحة من تقزيم وتأزيم بضم أجزاء من عقر دارها إلى نفوذ وحدة إدارية جديدة تبعد عن الواحة 30 كيلومترا، بينما إدارتها الطبيعية ولاعتيادية على بعد مئات الأمتار في مدينة فكيك. فأين وحدة المدينة إذا كانت فعلا مدينة؟ وأين منطق تقريب الإدارة من المواطنين؟ ومن يقف وراء هذه التصرفات غير الموفقة؟ وما الهدف منها؟ أليست هذه الممارسات الإدارية إجحافا، حتى لا نقول عقابا في حق فجيج وأهلها؟

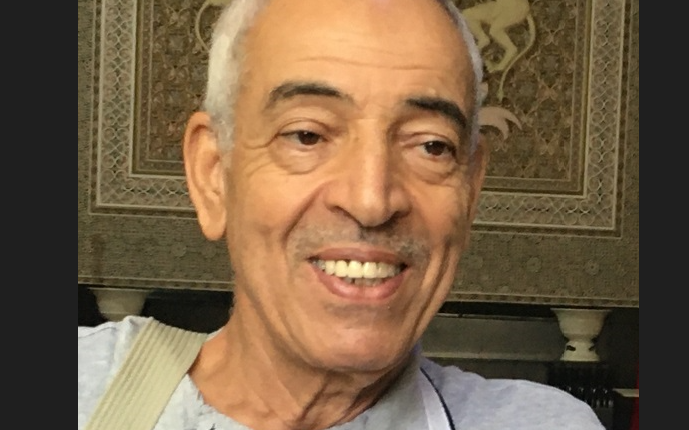

عبد الرحمان الحرادجي – أستاذ التعليم العالي (جغرافيا)